Techniquement, si la France [1] devait décider de sortir de la zone euro et de réinstaurer un nouveau-nouveau-franc, ça ne poserait pas vraiment de difficulté insurmontable. Dans la mesure où, d’une part, la Banque de France existe toujours et où, d’autre part, le dispositif légal qui permet à l’État de nous imposer l’utilisation de sa monnaie à l’exclusion de toute autre n’a jamais cessé d’exister, remplacer l’euro par une nouvelle version du franc se résume à une simple reniement de nos promesses passées – lesquelles, surtout en politique, n’engagent que ceux qui les ont écouté. Bien sûr, l’opération comporte quelques difficultés d’ordre technique et coûterait sans doute un peu d’argent mais, mon Dieu, rien dont nous ne puissions venir à bout.

En pratique, donc, l’État français pourrait très facilement décider que l’euro n’a plus cours légal en France et le remplacer par le franc avec – par exemple – une parité d’un franc français pour un euro. Au jour et à l’heure dite, vos comptes bancaires ne seraient donc plus libellés en euros mais en francs, les commerçants n’auraient qu’à remplacer un mot par un autre sur leurs étals, aucune modification majeure ne serait nécessaire dans nos systèmes comptables, notre dette publique serait convertie en francs [2] et nous aurions bien le temps d’organiser l’échange de nos pièces et de nos billets comme ce fût le cas, ces dix dernières années, avec nos anciens-nouveaux-francs. Bref, c’est assez facile.

L’objectif, c’est de dévaluer

Ce qui pose problème dans l’hypothèse d’un retour au franc, c’est l’objectif de la manœuvre. Bien sûr, nous avons tous eu notre compte de marketing politique à ce propos ; on nous a expliqué en long, en large et en travers que l’objectif était de recouvrer notre indépendance nationale, de nous protéger des méfaits de la mondialisation, de rétablir la « vrai » [3] parité de notre devise – que sais-je encore ? Laissons les grands mots à ceux qui en vivent et considérons la réalité concrète qu’ils recouvrent : l’objectif, c’est, sitôt que nous aurons rétabli le cours légal du franc, de le dévaluer.

Soyons bien clairs : je n’extrapole pas plus que je ne verse pas dans la théorie du complot. Les partisans d’un retour au franc l’admettent en général bien volontiers : c’est – au moins à court terme – le principal objectif de la manœuvre. Par « recouvrer notre indépendance nationale », il faut comprendre « redonner à l’État le moyen de sabrer la valeur de la monnaie dans laquelle il s’est endetté afin de réduire le poids réel de sa dette » ; par « nous protéger des méfaits de la mondialisation », il faut entendre « pratiquer une dévaluation compétitive pour favoriser les exportateurs aux dépens des importateurs » ; par la « vrai » parité de notre devise, il faut entendre une parité nettement inférieure à celle de l’euro aujourd’hui.

Ne vous y trompez pas : lorsque notre estimable camarade Laurent Pinsolle nous explique, avec force références à des papiers de recherche [4], que le nouveau-nouveau-franc ne perdra que 10% par rapport au mark mais s’appréciera face à la lire ou à la peseta, il faut bien comprendre : avant la dévaluation. Après, ce sera une autre paire de manches.

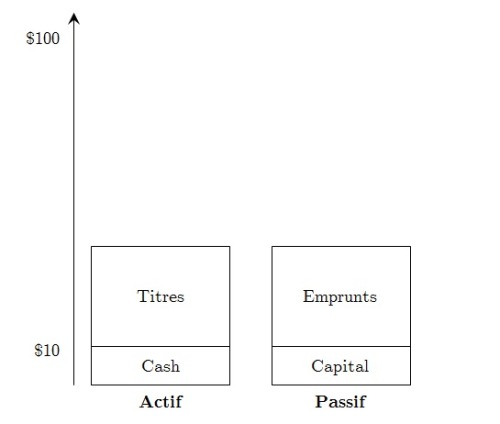

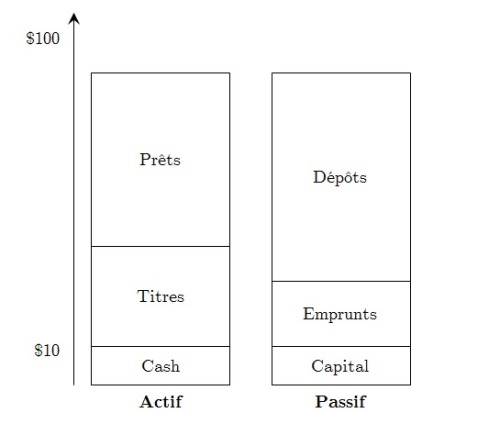

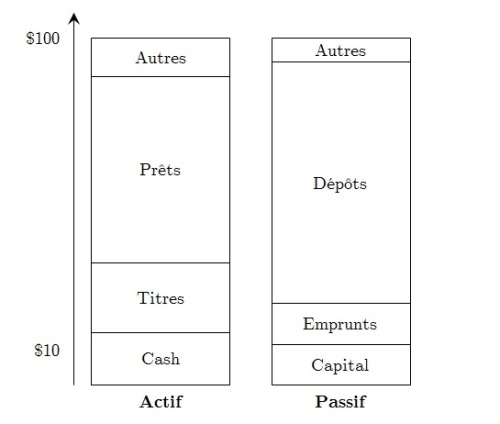

Techniquement, dévaluer le franc sera encore plus simple que d’abandonner l’euro. En substance : il suffit à la Banque de France d’imprimer quelques milliards de francs – ce qui ne coûte rien puisque cette monnaie sera essentiellement électronique – et d’utiliser cet argent pour acheter du dollar américain, du renminbi, du yen ou du mark. Résultat des courses : sauf contremesure des banques centrales concernées, le dollar américain, le renminbi, le yen et le mark s’apprécieront par rapport à l’euro. Naturellement et contrairement à ce que vous avez peut être entendu çà et là, il en ira de même face aux autres monnaies puisque c’est bel est bien la valeur du francs qui baissera ; et il baissera non seulement face aux autres devises mais aussi par rapport aux marchandises et aux services que vous consommez tous les jours – ça s’appelle de l’inflation.

Prendre à Paul, donner à Jacques

C’est sur les effets attendus de cette dévaluation que les avis divergent. Je vais laisser à ses partisans le soin d’exposer leurs arguments et me contenter dire ce que j’en pense.

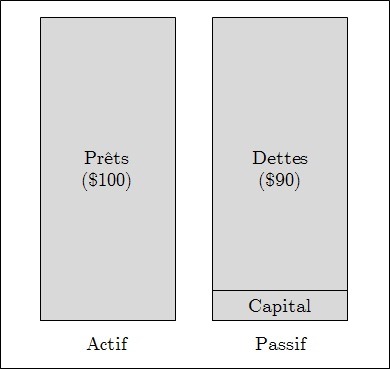

À moins que vous ne soyez atteint du syndrome Balthazar Picsou, vous savez que le simple fait de créer de la monnaie ne créé pas la moindre richesse. Ainsi, si le fait de dévaluer le franc permettra effectivement d’alléger le poids réel de la dette de l’État – et donc, de l’enrichir – il faudra bien que cette richesse vienne de quelque part et, en l’occurrence, elle viendra de la baisse de la valeur réelle de votre épargne. Vous aurez toujours autant de francs qu’au lendemain de l’abandon de l’euro mais ces francs ne vaudront plus grand-chose. Jacques Sapir, par exemple, parlerait de « liquider les rentiers » – il va de soi que les gros rentiers, ceux dont le patrimoine est géré par des banques privées ou des family office n’auront aucun mal à échapper à la tonte ; en revanche, les retraités modestes qui ont épargné toute une vie pour leur retraite seront les premiers à y passer.

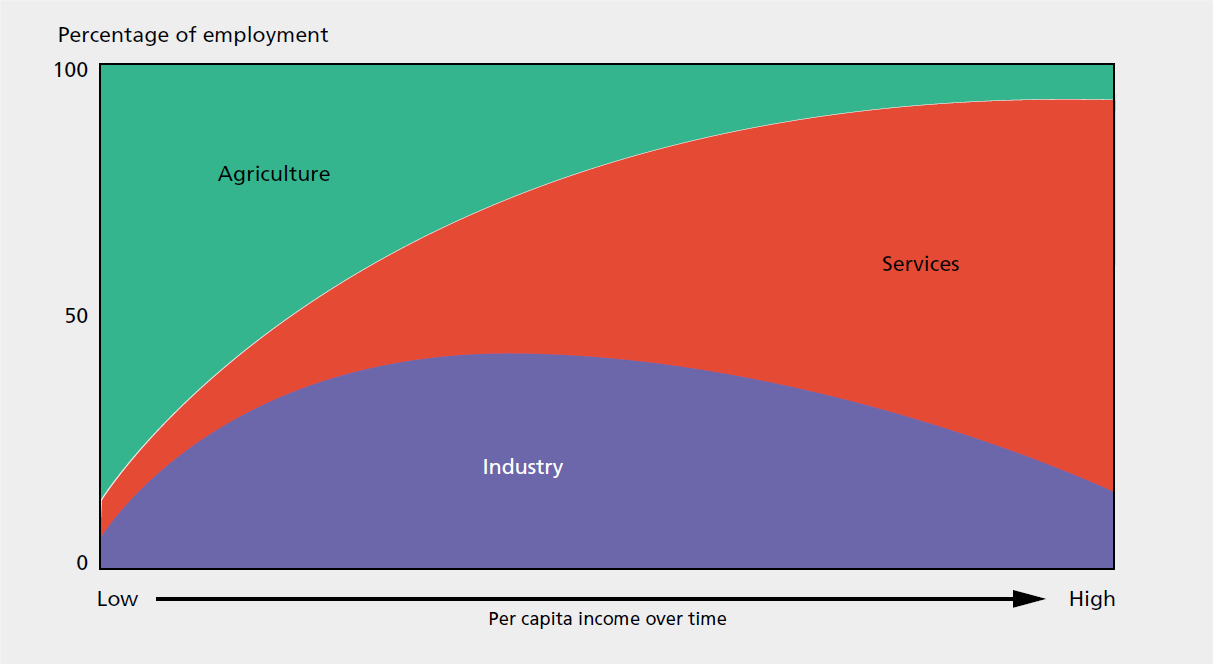

Le deuxième volet de l’argument dévaluationniste consiste à nous promettre qu’en rendant nos industries exportatrices plus compétitives, le franc dévalué permettra de donner un coup de fouet à la croissance et à l’emploi. Encore une fois, et pour les même raisons que précédemment, rien n’est gratuit : ce gain – bien réel si l’on suppose qu’il ne déclenchera pas de contremesure – sera compensé par une perte de pouvoir d’achat des consommateurs français puisque désormais tous les produits importés coûteront plus cher. En d’autres termes, ce regain de compétitivité n’est rien d’autre qu’une baisse généralisé des salaires réels ; vous gagnerez toujours autant de francs mais ces francs auront juste moins de valeur.

Dans un cas comme dans l’autre, ce plan qui consiste à revenir au franc pour le dévaluer revient à organiser un gigantesque transfert de richesse : on appauvrira les épargnants au profit de ceux qui sont endettés et on appauvrira les salariés au profit des chômeurs ou des employeurs. Dès lors, je pose une simple question : dans un État réputé démocratique et respectueux du droit, ne serait-il pas plus approprié de le faire de manière transparente et concertée ? Je laisse à chacun le soin de répondre pour lui-même.

Vae victis !

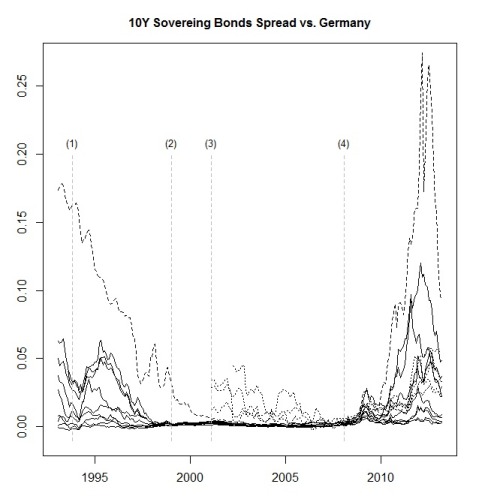

Reste un dernier problème que l’on peut illustrer avec les succès électoraux de M. Grillo en Italie. Ce dernier n’en a jamais fait mystère : dans l’état actuel des finances transalpines, une bonne dévaluation serait la bienvenue et, si les allemands refusent de saper la valeur de l’euro, il plaidera en faveur d’un retour à la lire – mêmes causes, mêmes effets. Évidemment, quand ils entendent ça, les italiens – qui ne sont pas plus bêtes que les autres – ont une réaction immédiate : ils envoient leurs euros prendre quelques vacances dans des banques allemandes ou suisses après avoir vendu leurs d’obligations d’État. Bref, ils s’organisent pour échapper à la tonte ; si vous avez reconnu là un scénario familier, c’est tout simplement que c’est précisément celui de la fameuse crise de l’euro à laquelle nous assistons depuis quelques années.

En conséquence de quoi, le retour au franc, s’il doit avoir lieu (et c'est bien parti...), doit être préparé dans le plus grand des secrets afin que celles et ceux d’entre nous qui – par manque de patriotisme (au sens de notre ami David Desgouilles) – souhaiteraient échapper au rinçage ne puissent pas le faire. Au jour et à l’heure dite, le Président de la République [5], lors d’une allocution télévisée, nous annoncera que nos comptes sont bloqués, que les transactions en devises étrangères sont interdites sauf autorisations spéciales et que les mouvements de capitaux sont gelés jusqu’à nouvel ordre. À ce moment-là, il sera trop tard pour vous poser des questions ; il y aura des gagnants et des perdants – Vae victis !

La suite des évènements, il vous suffit d’ouvrir un bouquin d’histoire pour en connaitre les grandes lignes. De retraités ruinés qui doivent retourner travailler, des salariés de plus en plus précaires, quelques grands patrons proches du pouvoir qui accumulent des fortunes indécentes, la dénonciation des fameux « spéculateurs » à cause de qui, dit-on, les prix s’envolent, le blocage des prix et le contrôle des changes qui provoquent la pénurie, le chômage qui explose, la fuite en avant inflationniste, la dénonciation des ennemis de l’extérieur et des traîtres de l’intérieur etc. Bref, le programme habituel.

En attendant, je vous propose un exercice amusant : demander à un partisan de la dévaluation du franc ce qu’il fera, lui, à titre personnel, s’il apprend qu’elle est imminente. Si vous n’avez jamais discuté avec une anguille, vous verrez : c’est un exercice vraiment fascinant.

---

[1] Hum. Disons une majorité du corps électoral.

[2] On attendra avec impatience l’intervention militaire de la dictature de la finance pour obliger à rembourser en euro.

[3] C’est-à-dire celle qu’ils pensent être la « vrai ».

[4] Qui sortent en général de ces mêmes banques que Laurent voue habituellement aux gémonies.

[5] Auquel Jacques Sapir – encore lui – propose tous simplement de confier les pouvoirs exceptionnels pendant au moins six mois (article XVI de la Constitution de la Vème République).

NB : à titre personnel, l’auteur de ces mots est immunisé contre une dévaluation – il en bénéficierait même. Je ne plaide donc pas pro domo.