Ce que l’on entend par désindustrialisation, en général, c’est l’idée selon laquelle l’industrie d’Europe de l’ouest et d’Amérique du nord a été délocalisée en Asie de l’est et notamment en Chine. C’est le schéma narratif tel qu’il est repris par notre classe politique et nos médias : à cause de l’ouverture des frontières et de la libéralisation de l’économie chinoise, les industriels ont fermé leurs usines chez nous pour les rouvrir là où la main d’œuvre était la moins chère ; raison pour laquelle nous aurions, pour ainsi dire, perdu notre industrie et les emplois qui allaient avec.

Cette manière de voir l’histoire n’est pas, pour être juste, totalement fausse. Nous avons tous en tête un certain nombre de productions industrielles autrefois réalisées en France qui ont, depuis, été délocalisées vers des pays à bas salaires. Cependant, je voudrais vous montrer ici pourquoi cette manière de présenter l’histoire, si elle a l’avantage d’être très simple, est en réalité très partielle voire partiale et en tout cas tout à fait simpliste.

Avant d’aller plus loin, il faut bien comprendre que ce qui nous intéresse, c’est la valeur ajoutée de notre industrie — c’est-à-dire, pour aller vite, la différence entre le prix de vente de notre production et le coût des matières premières que nous utilisons pour produire. La raison en est très simple : c’est avec cette valeur ajoutée que les industriels paient les salaires et se versent des profits ; c’est la taille du « gâteau industriel » que salariés et actionnaires pourront se partager.

Désindustrialisation ?

Ceci étant posé, vous êtes sûrement nombreux à penser que notre valeur ajoutée industrielle a baissé ou, du moins, qu’elle a stagné au cours des dernières décennies. C’est faux. Sur la base des données de l’UNstats de 1970 à 2014 [1] et mesurée en dollars constants (c’est-à-dire corrigée de l’inflation), la valeur ajoutée générée par les industries d’Europe de l’ouest a plus que doublé. Quant à l’Amérique du nord, elle fait mieux que nous puisque sa valeur ajoutée industrielle a été multipliée par un facteur de 2.6.

Le truc, c’est que sur la même période, la valeur ajoutée industrielle de l’est asiatique a littéralement explosé. Schématiquement : ils produisaient, en valeur, la moitié de ce que nous, européens de l’ouest, produisions en 1970 et aujourd’hui ils produisent deux fois plus que nous. En une grosse quarantaine d’années, la valeur ajoutée industrielle d’Asie de l’est a été multipliée par 10.7.

Mais il faut bien comprendre que ce qui a été délocalisé en Asie de l’est, ce ne sont pas des industries mais des parties de chaînes de production. En l’occurrence, ce sont les parties à faible valeur ajoutée, les opérations qui ne demandent, en gros, pas beaucoup de qualifications et qui sont donc assez mal payées. Ce qui, au contraire, c’est développé en Europe et aux États-Unis, ce sont les industries de pointe, les usines qui emploient essentiellement des ingénieurs et des ouvriers très qualifiés.

La chaîne de production de l’iPhone est un exemple parfait de ce phénomène. Vous avez sans doute entendue dire que le smartphone d’Apple était « fabriqué » en Chine : c’est, pour l’essentiel, faux. Ce qui est fait en Chine, c’est l’assemblage des composants [2] : la dernière étape de la chaîne de production et celle qui, accessoirement, vaut le moins cher — au grand maximum, tests compris, quelque chose comme 11 dollars par appareil. L’essentiel de la valeur ajoutée industrielle d’un iPhone, ce sont ses composants et ceux-là, justement, ils ne sont pas faits en Chine mais en Europe, au Japon, en Corée du sud et, naturellement, aux États-Unis. Les gyroscopes, par exemple, sont fabriqués par STMicroelectronics à Milan sur la base de travaux de recherche et développement dont je suppose qu'ils sont faits à Grenoble.

Apple n’a jamais fermé la moindre usine de montage d’iPhone aux États-Unis et pour cause, il n’y en a jamais eu. Toute la chaîne de production a été conçue telle qu’elle est aujourd’hui dès le début : on achète des composants de pointe un peu partout dans le monde développé — créant, au passage, des milliers de poste très bien payés — et on fait assembler le tout à Shenzhen pour une bouchée de pain. Sauf que comme les chinois sont très nombreux, au total, ça génère énormément de valeur ajoutée.

L’histoire des quatre dernières décennies, dans les grandes lignes, c’est ça : la Chine est devenue l’usine d’assemblage du monde, elle s’est spécialisée dans les tâches à faible valeur ajoutée tandis que nos industries européennes, disposant d’une main d’œuvre beaucoup plus qualifiée et donc plus chère, se sont naturellement spécialisées sur les segments à plus forte valeur ajoutée. J’invite ceux qui ont un doute à ouvrir leur iPhone [3] et à regarder ce qu’il a dans le ventre : les industries européennes et américaines n’ont pas disparues, elles sont juste cachées sous le capot.

Relocaliser l’industrie ?

Une des idées politiques à la mode consiste à imposer des droits de douanes sur ces produits manufacturés à l’étranger de telle sorte que les industriels soient incités à déménager leurs chaines de production dans les pays de vente — on appelle ça du protectionnisme. Pour reprendre le même exemple, ça signifie que les iPhones vendus aux États-Unis devraient être produits dans des usines installées au pays d’oncle Sam tandis que ceux qui sont vendus en France devraient être fabriqués dans l’hexagone. Ainsi, nous promet-on, nous mettrons fin à la concurrence déloyale des pays à bas salaires qui pratiquent le dumping social et récupérerons ces emplois perdus.

Il y a deux façons de concevoir ce projet : la première, c’est l’idée selon laquelle nous devrions récupérer ce qui est fait en Chine — c’est-à-dire l’assemblage et autres productions industrielles à faible valeur ajoutée. Concrètement, ça signifie que nous obligerions Apple à faire livrer les composants quelque part en France pour qu’ils y soient assemblés par une armée de petites mains travaillant à la chaine et payées au Smic. À titre personnel, j’imagine un avenir professionnel meilleurs pour nos gamins mais admettons.

Dans cette hypothèse, toute la question est de savoir si, oui ou non, cette politique protectionniste nous permettra de relocaliser l’essentiel des emplois chinois sachant que, bien évidemment, le coût d’un ouvrier peu ou pas qualifié en France n’a rien à voir avec celui de son homologue en Chine — salaire minimum, charges sociales, temps de travail, normes diverses et variées. Ça n’a rien d’évident. Même en supposant qu’Apple rogne sur ces marges pour absorber le surcoût, il est peu probable que ça n’ait pas de répercussion sur le prix de vente de l’iPhone et donc, sur le volume des ventes et donc, sur l’ensemble de la chaine de production et de distribution.

À vrai dire, il y a d’assez fortes chances pour que ces hypothétiques usines françaises soient massivement automatisées ; c’est-à-dire qu’elles créeront sans doute beaucoup moins d’emplois que prévu par le législateur.

Mais il y a pire encore : l’erreur classique que commentent les partisans du protectionnisme c’est de partir du principe que nous serons les seuls à le faire. Si ce grand mouvement d’abaissement des barrières douanières a pris la forme d’accords internationaux (depuis les accords du GATT en 1947), ce n’est pas un hasard : c’est parce qu’il ne peut pas en être autrement. Si la France devient protectionniste et force Apple à produire des iPhone en France, que croyez-vous que feront les États-Unis, puis l’Allemagne, puis le Royaume Uni puis tous les autres ? Eh bien la même chose.

Ce que ça signifie, très simplement, c’est que pour continuer à produire des iPhones, ce n’est pas une usine d’assemblage qu’il va falloir créer, mais autant d’usines que de pays qui rentrent dans le jeu protectionniste. Or, il se trouve que créer ce genre d’usines — surtout si elles sont largement robotisées — ça coûte très cher (et ça n’est même pas toujours possible, mais supposons). En d’autres termes, l’hypothèse d’une démondialisation ce n’est pas seulement la répercussion des coûts du travail locaux sur le prix de vente des iPhones, c’est aussi une gigantesque perte d’économies d’échelles.

C’est un principe de base en économie : plus un marché et grand, plus on peut produire massivement, plus le nombre de produits économiquement viables est élevé. Cloisonnez le marché et vous pouvez être absolument certains que des chaînes de production entières vont disparaitre ; peut-être pas l’iPhone, certes, mais je doute que notre production aéronautique — par exemple — n’y laisse pas quelques plumes (c’est un euphémisme : Dassault Aviation, par exemple, exporte plus de 70% sa production).

Bref, non seulement l’hypothèse de relocalisation de l’assemblage de produits industriel ne concerne qu’une fraction de la valeur ajoutée mais rien ne nous permet d’affirmer qu’elle sera réellement créatrice d’emploi. Dans le meilleur des cas, nous ne récupèrerons qu’une infime fraction des emplois chinois au prix d’une hausse des coûts de la vie qui ne manquera pas de se répercuter sur d’autres secteurs de l’économie. Et c’est un scénario optimiste.

La deuxième façon d’envisager le projet protectionniste, vous l’avez deviné, c’est de relocaliser toute la chaîne de production. Concrètement, non seulement on impose à Apple d’assembler ses iPhones en France mais on impose aussi à tous ses fournisseurs et aux fournisseurs de ses fournisseurs de tout produire en France. Tout ce que nous avons dit sur l’iPhone vaut maintenant pour chacun de ses composants : STMicroelectronics devra fabriquer ses gyroscopes à Milan pour le marché italien, en France pour le marché français, aux États-Unis pour le marché étasunien… Bref et à supposer que ce soit techniquement possible, ce sera une explosion des coûts ou un arrêt pur et simple de la production.

Fabriquer un iPhone made in France, contrairement à ce que semblent croire certains de nos politiques, ce n’est pas aussi simple que de déplacer une usine. Si STMicroelectronics ne s’est jamais fait barboter le marché des gyroscopes pour iPhone (entre autres), c’est sans doute que l’entreprise franco-italienne a un savoir-faire que les autres n’ont pas, une avance technologique et logistique qui lui permet de produire de gyroscopes d’excellente qualité à un coût compétitif.

Or voilà : dans un monde où la concurrence est mondiale, STMicroelectronics doit tenir son rang ce qui passe, je suppose, par des efforts constants de R&D, notamment à Grenoble. Mais dans un monde cloisonné, le monde protectionniste que l’on vous vend, il en ira tout autrement : STMicroelectronics sera en position plus que dominante sur certains marchés — ou même le seul fournisseur possible — et ses concurrents s’attribueront d’autres marchés, là où STMicro aura renoncé à construire une chaîne de production de gyroscopes. Le résultat, c’est qu’il n’y aura plus de concurrence ; ces fournisseurs spécialisés pourront, chacun sur leur marché, imposer leurs prix : si Apple a besoin de gyroscopes en France, le seul fournisseur possible, ce sera STMicroelectronic.

C’est-à-dire que l’entreprise franco-italienne va perdre une bonne partie de ses marchés mais, en contrepartie, va se retrouver en situation quasi-monopolistique sur les marchés sur lesquels elle reste présente. Mais, comme il se trouve que dans ce monde cloisonné STMicro deviendra aussi le seul employeur de spécialistes en gyroscopes, ce ne sont pas les salariés qui vont bénéficier de ce monopole mais les actionnaires. C’est, si vous voulez bien regarder l’histoire (notamment les années 1930), une constante historique : ce sont en général les syndicats patronaux qui réclament des barrières douanières pour les protéger de leurs concurrents étrangers.

Bref, c’est beaucoup plus compliqué que ce que vous expliquent nos politiques. Vous en êtes en droit d’espérer qu’en pratiquant un « protectionnisme intelligent » nous parviendrons à tirer quelques avantages sans subir trop de coûts mais, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, vous comprendrez que c’est un pari très risqué — surtout au regard du niveau de compétence dont font preuve ceux à qui vous vous apprêtez à confier l’opération. À titre personnel, et ça n’engage que moi, j’estime que la probabilité de succès d’une politique protectionniste en matière de réindustrialisation est nulle mais, même si vous n’êtes pas d’accord, il y a encore un fait important que vous devriez bien mesurer.

Réindustrialiser ?

Une des informations que l’on vous donne pour illustrer la désindustrialisation dont nous sommes supposés être victimes, c’est la baisse de la part de l’industrie dans notre Produit Intérieur Brut. C’est tout à fait juste mais ce que l’on omet de vous dire c’est que ce phénomène est mondial. De 1970 à 2014, toujours sur la base des données de l’UNstats, la part de l’industrie dans le Produit Mondial Brut est passée de 24.8% à 15.6%. La désindustrialisation, ce n’est pas une affaire de vases communicants, c’est une tendance lourde à l’échelle planétaire.

Il y a deux forces à l’œuvre. La première, c’est le progrès technologique qui fait que produire des machins physiques, ça coûte de moins en moins cher. On peut illustrer cette idée simplement avec des pièces métalliques de haute précision : il y a quelques décennies, elles étaient usinées à la main par une armée d’ouvriers très qualifiés ; aujourd’hui, un ou deux ingénieurs suffisent pour piloter les robots qui font le job. Parce que le marché est désormais mondial et donc immense, les industriels ont investi dans des chaines de productions robotisées et du coup, le coût de revient de chaque pièce s’est effondré. Le résultat, dans un monde concurrentiel, c’est que la baisse des prix contrebalance la croissance de la production en volume.

L’autre phénomène, c’est tout simplement la croissance exponentielle du secteur dit tertiaire, celui des services. Si vous regardez notre histoire sur une échelle longue, vous verrez facilement que nous venons d’une économie essentiellement primaire (l’agriculture au sens large), que nous sommes passés par une phase d’industrialisation et que désormais et de plus en plus, l’essentiel de l’économie mondiale tend à être dominé par les services. Si vous y réfléchissez, c’est au fond parfaitement logique : la plupart du temps, quand vous achetez un truc solide, industriel, vous ne faites que remplacer son prédécesseur ; en fait, c’est encore mieux que ça : comparez les fonctions de votre iPhone aujourd’hui avec la quantité de matériel qu’il vous fallait pour faire la même chose (en moins bien) il y a dix ans — téléphone, courrier électronique, agenda, appareil photo, caméra etc.

Très simplement, l’industrie suit le même mouvement que l’agriculture avant elle et nous nous acheminons très probablement vers un monde où l’essentiel de la création de valeur à l’échelle mondiale sera faite de services, c’est-à-dire d’une matière première qui n’a pas besoin d’être extraite de notre sous-sol ni d’être transformée à grand recours d’énergie : l’intelligence humaine. Pensez-y un instant : vous avez sans doute largement assez de trucs industriels chez vous et peut être même trop ; est-ce que ça signifie que vous n’avez aucun autre besoin ni envie ? Probablement pas : la plupart des choses que vous pourriez avoir envie de vous payer à l’avenir, ce sont des services.

C’est-à-dire qu’en soi, l’idée de réindustrialiser, c’est aller à contre-sens de l’histoire et c’est, je le rappelle à toutes fins utiles, l’idée la plus antiécologique qui soit. Voilà déjà plusieurs années que la hausse spectaculaire des salaires en Chine, en Inde et même (enfin !) en Afrique [4] rééquilibre notre monde. Ces informaticiens indiens qui, il y a encore dix ans, étaient considérés comme une menace pour leurs homologues européens sont désormais des collègues et même souvent des employeurs [5], les enfants des ouvriers chinois qui vous inquiètent tant suivent le même chemin : dans très peu de temps, ils seront vos collègues, vos clients, vos employeurs et peut être même, allez savoir, vos amis.

Que vous le vouliez ou non, le monde change et il continuera à changer avec ou sans nous. La croissance nulle et le chômage structurel que nous subissons, nous ne les devons qu’à nos propres choix collectifs — un modèle social de rentiers et une économie figée, administrée par une classe politique qui n’a jamais travaillé ni investi un centime de sa poche dans la moindre entreprise. Pourtant, nous avons tout pour réussir. La seule chose qui nous manque encore, c’est ce petit sursaut de fierté, de goût de l’aventure ; cette petite bouffée d’optimisme qui nous fera enfin voir le monde d’opportunités qui s’offre à nous.

---

[1] C’est la division statistique des Nations Unies, toutes les données sont ici. NB : par industrie on entendra la catégorie C de la classification ISIC Rev 4 ; c’est-à-dire, en gros, les usines qui fabriquent des machins mais pas les transports, l’énergie et la construction.

[2] Si vous avez un iPhone sous la main, regardez ce qui est écrit juste après designed by Apple in California.

[3] L’auteur de ces ligne ne saurait être tenu responsable des conséquences etc…

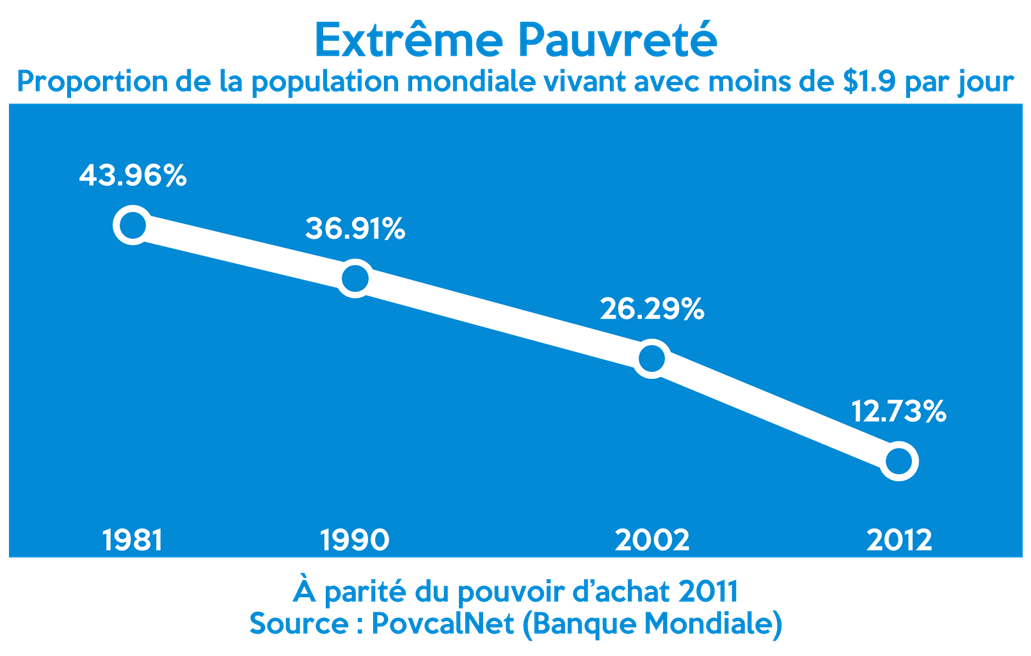

[4] Comment peut-on être aveugle au point de ne pas voir que ce dernières décennies ont été le théâtre du plus gigantesque enrichissement collectif jamais observé dans toute l’histoire de l’humanité ? Recul historique de la pauvreté, de la malnutrition, de la mortalité infantile, de l’analphabétisme et progression sans aucun précédent des classes moyennes, de l’accès à l’eau courante, aux soins hospitaliers, à l’éducation et de l’espérance de vie. Il faut être d’un nombrilisme stupéfiant et faire preuve d’un manque de recul absolu pour oser parler de « mondialisation libérale mortifère »…

[5] Quel est le point commun des patrons de Google, Microsoft, Adobe et Nokia ?